–Comenzamos con las lágrimas de San Pedro. No nos deja usted respirar…

–El pecado es el que nos ahoga. La expiación nos alegra, abriéndonos el corazón a la vida en Cristo Salvador. Fátima es fuente de aguas vivas. No-Fátima es pozo negro de aguas nauseabundas. Lo sabemos por experiencia.

La Virgen de Fátima llama a la expiación, reparación, desagravio, que el pueblo cristiano a causa de sus muchos pecados debe a Dios y a la Iglesia por amor. En el centenario de sus apariciones la Iglesia tiene el glorioso deber de escuchar de nuevo su voz maternal, para obedecer con la ayuda de la gracia el mandato de la santa Madre Dios. Más urgente hoy, porque en estos cien años, ignorado o rechazado su mensaje, ha crecido mucho el pecado en el mundo y en la Iglesia.

La Virgen en la primera aparición se presenta diciendo a los tres niños «Yo soy del cielo», y comienza preguntándoles gentilmente: «¿Quereis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, en acto de reparación por los pecados con que es ofendido y por la conversión de los pecadores?» Los niños responden al punto: «Sí, queremos». La gracia inmensa que la Virgen les ofrece, expiar por el pecado del mundo, para la conversión de los pecadores, puede entenderse como el centro mismo del mensaje de Fátima. Y en esa misión de expiación, que, por supuesto, no se dirige sólo a los tres pastorcitos, sino a toda la Iglesia de ayer y de hoy, insiste la Virgen en varias de sus seis apariciones: «Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique por ellas» (4ª aparición).

* * *

Estas palabras de la Virgen eran inteligibles para cualquier buen cristiano de principios del siglo XX, pues siempre habían estado presentes en la Iglesia por los textos del N.T. –«completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia» (Col 2,24)–, y en todos los siglos cristianos era una convicción continua por el ejemplo de los santos y de los religiosos, por la catequesis y la predicación de las parroquias, así como por la enseñanza de los maestros espirituales católicos.

En el tiempo de Fátima (1917), por supuesto, la espiritualidad de la expiación estaba muy viva en la Iglesia, especialmente porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús (Paray-le-monial, 1675) impregnaba prácticamente a toda la Iglesia. Y parte esencial de tal devoción era la reparación debida al Señor a causa de los muchos pecados e ingratitudes con que es ofendido. Esta espiritualidad halla, por ejemplo, una formidable expresión en la encíclica de Pío XI, Miserentissimus Redemptor (1928), «sobre la expiación que todos deben al Sagrado Corazón de Jesús».

* * *

Por el contrario, esas palabras de la Virgen de Fátima, resultan ininteligibles, más aún, inaceptables, para la gran mayoría de los cristianos desde mediados del siglo XX, el tiempo en que se consuma la apostasía de Occidente. Ya he tratado en este blog de cómo (137) quiso Cristo salvarnos por la cruz; (139) la vocación de los cristianos a la cruz; y cómo (140) han de participar en la cruz de Cristo. Pero si «el pecado de este siglo es la pérdida del sentido del pecado» (Pío XII, 1946; Juan Pablo II, 1984), necesariamente ese eclipse de la conciencia ha de hacer a los cristianos «enemigos de la cruz de Cristo» (Flp 3,18), y en consecuencia, resistentes convencidos del mensaje de la Virgen en Fátima.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), como hace unos años recordé, escribió este (153) diagnóstico luminoso sobre el cristianismo sin-cruz, hoy tan frecuente:

«La expiación voluntaria es lo que nos une más profundamente y de un modo real y auténtico con el Señor. Y ésa nace de una unión ya existente con Cristo. Pues la naturaleza humana huye del sufrimiento… Únicamente puede aspirar a la expiación quien tiene abiertos los ojos del espíritu al sentido sobrenatural de los acontecimientos del mundo. Y esto resulta posible sólo en los hombres en los que habita el Espíritu de Cristo…

«Ayudar a Cristo a llevar la cruz proporciona una alegría fuerte y pura… Solamente los redimidos, los hijos de la gracia, pueden ser portadores de la cruz de Cristo. El sufrimiento humano recibe fuerza expiatoria sólo si está unido al sufrimiento de la cabeza divina. Sufrir y ser felices en el sufrimiento, estar en la tierra, recorrer los sucios y ásperos caminos de esta tierra, y con todo reinar con Cristo a la derecha del Padre; reir y llorar con los hijos de este mundo, y con los coros de los ángeles cantar ininterrumpidamente alabanzas a Dios: ésta es la vida del cristiano hasta el día en que rompa el alba de la eternidad» (Obras completas, Monte Carmelo, Burgos 2004, vol. V, 623-625).

Y en la meditación que escribió en el día de la «Exaltación de la Cruz» (14-IX-1939), día en que se renovaban los votos en su comunidad: «Hoy más que nunca la cruz se presenta como un signo de contradicción. Los seguidores del Anticristo la ultrajan mucho más que los persas cuando robaron la cruz [la Vera Cruz, en 614, Cosroes II]. Deshonran la imagen de la cruz y se esfuerzan todo lo posible para arrancar la cruz del corazón de los cristianos. Y muy frecuentemente lo consiguen, incluso entre los que, como nosotras [religiosas], hicieron un día voto de seguir a Cristo cargando con la cruz. Por eso hoy el Salvador nos mira seriamente y examinándonos, y nos pregunta a cada una de nosotras: ¿Quieres permanecer fiel al Crucificado? ¡Piénsalo bien! El mundo está en llamas [cf. Sta. Teresa, Camino 1,5], el combate entre Cristo y el Anticristo ha estallado abiertamente. Si te decides por Cristo, te puede costar la vida».

Pablo VI hace un diagnóstico semejante al señalar la aversión a la Cruz y a la penitencia expiatoria la miseria principal que lleva al cristianismo de hoy hacia la apostasía.

En una alocución notable, comentando la ley renovada de la penitencia, decía: «No podremos menos de confesar que esa ley [de la penitencia] no nos encuentra bien dispuestos ni simpatizantes, ya sea porque la penitencia es por naturaleza molesta, pues constituye un castigo, algo que nos hace inclinar la cabeza, nuestro ánimo, y aflige nuestras fuerzas, ya sea porque en general falta la persuasión [de su necesidad]. ¿Por qué razón hemos de entristecer nuestra vida cuando ya está llena de desventuras y dificultades? ¿Por qué, pues, hemos de imponernos algún sufrimiento voluntario añadiéndolo a los muchos ya existentes?… Acaso inconscientemente vive uno tan inmerso en un naturalismo, en una simpatía con la vida material, que hacer penitencia resulta incomprensible, además de molesto» (28-II-1968).

El diagnóstico es muy grave, porque sin la penitencia se distorsiona gravemente toda la espiritualidad cristiana, hasta quedar irreconocible. ¿No estará aquí la enfermedad más grave del cristianismo actual? El Señor sigue pensando lo que predicó en el Evangelio: la liberación de los cristianos avanza, como siempre, por el camino de la penitencia, en oración, ayuno y caridad. No hay otro camino para salir de Egipto, atravesar el Desierto, y llegar a la Tierra Prometida. No hay otra salida para los cristianos empantanados en el mundo. Es la de siempre: «Si no hiciereis penitencia, todos igualmente moriréis» (Lc 13,3.5).

A mediados del siglo XX el psicólogo holandés Frederik J. J. Buytendijk (1887-1974) observa ya que «el hombre moderno se irrita contra muchas cosas que antes admitía serenamente. Se indigna contra la vejez, contra la enfermedad larga, contra la muerte, pero desde luego contra el dolor. El dolor no debe existir… Se ha originado una algofobia que en su desmesura se ha convertido incluso en una plaga y tiene por consecuencia una pusilanimidad que acaba por imprimir su sello a toda la vida» (El dolor: psicología, fenomenología, metafísica: Madrid, Rev. de Occidente 1958, 22). Es la misma tesis de Juan José López Ibor en El dolor en el mundo moderno, capítulo de El descubrimiento de la intimidad (Madrid, Aguilar 1958, 260).

Pues bien, «si alguno tiene oídos, que oiga» (Mc 4,23). Esta es la palabra de Jesús: «Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio el camino que llevan a la perdición, y muchos entran por ellos. ¡Qué angosta es la puerta y que estrecho el camino que llevan a la vida! Y qué pocos dan con ellos» (Mt 7,13-14). Y es también, por supuesto, la palabra de la Virgen María en Fátima: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2,5).

* * *

Es evidente que hoy el pueblo cristiano necesita una evangelización de la expiación penitencial

Lutero aborrecía la expiación, la satisfacción o reparación. Aplicando a tan grave cuestión su visión esquizofrénica (no et et, sino siempre aut aut), negaba que Cristo asociara en su expiación por el pecado la penitencia de los cristianos, obrada bajo la moción de su gracia.

«Es un error mayúsculo querer satisfacer uno por sus pecados, cuando Dios los perdona sin cesar gratuitamente por su inestimable gracia y sin ninguna exigencia a cambio, a no ser la de que en adelante se lleve una vida buena» (Tratado sobre la indulgencia y la gracia, 1518, n.13). En el papismo «se confiaba en nuestras propias obras satisfactorias: si la satisfacción se había podido cumplir a la perfección, en ella se ponía la confianza, resultando inútiles, por tanto, la fe y Cristo» [la expiación sobreabundante de su Cruz] (Artículos de Schmalkalda, 137-138).

La Virgen María y los tres niños de Fátima creían en el valor salvífico de la expiación de los cristianos, en virtud precisamente de su unión con el Crucificado, como cuerpo suyo. En la glorificación de Dios y la salvación de los hombres, «en esta obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre a su amadísima esposa la Iglesia» (Vat. II, SC 7).

Pues bien, para celebrar verdaderamente el Centenario de las apariciones marianas en Fátima, en esta cuestión de la reparación por los pecados propios y ajenos, es necesario optar hoy entre la enseñanza católica de la Virgen y la herética de Lutero, hoy ampliamente predominante entre los católicos, al menos en muchas Iglesias locales decadentes.

* * *

Cristo es sacerdote y víctima; y los cristianos también

Lo primero es evidente por la Escritura, la Tradición y el Magisterio. Y lo segundo también, como reafirmó el concilio Vaticano II. En Cristo todos los cristianos somos sacerdotes y víctimas para la gloria de Dios y la salvación de la humanidad.

«El Señor Jesús, “a quien el Padre santificó y envió al mundo” (Jn 10,36), hace partícipe a todo su Cuerpo místico de la unción del Espíritu con que fue Él ungido, pues en él todos los fieles son hechos sacerdocio santo y regio, ofrecen sacrificios espirituales a Dios por Jesucristo y pregonan las maravillas de Aquel que de las tinieblas los ha llamado a su luz admirable» (PO 2) (+Heb 5,1-5; 1Pe 2,9; Apoc 1,6; 5,9-10).

Pío XII, en la encíclica Mediator Dei (1947), expresaba claramente esta fe católica de siempre:

«Jesucristo, en verdad, es sacerdote, pero sacerdote para nosotros, no para sí, al ofrecer al Eterno Padre los deseos y sentimientos religiosos en nombre de todo el género humano; igualmente, El es víctima, pero para nosotros, al ofrecerse a sí mismo en vez del hombre sujeto a la culpa (100). Pues bien, aquello del Apóstol, “habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo” (Flp 2,5), exige a todos los cristianos que reproduzcan en sí, en cuanto al hombre es posible, aquel sentimiento que tenía el divino Redentor cuando se ofrecía en sacrificio, es decir, que imiten su humildad y eleven a la suma Majestad de Dios la adoración, el honor, la alabanza y la acción de gracias. Exige, además, que de alguna manera adopten la condición de víctima, abnegándose a sí mismos según los preceptos del Evangelio, entregándose voluntaria y gustosamente a la penitencia, detestando y expiando cada uno de sus propios pecados. Exige, finalmente, que nos ofrezcamos a la muerte mística en la cruz juntamente con Jesucristo, de modo que podamos decir como San Pablo: “Estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo” (Gal 2,19)» (n. 101; +120-122).

* * *

La virtud de la penitencia implica tres actos fundamentales: arrepentimiento, propósito y expiación

«Cristo –dice Pablo VI– es el modelo supremo de penitentes. Y Él quiso padecer la pena por pecados que no eran suyos, sino de los demás» (Poenitemini 35). Nosotros, que somos pecadores, ¿dejaremos a Cristo solo en la cruz? ¿Nos negaremos, como miembros de su propio Cuerpo, a participar en la obra de la redención de los pecados nuestros y ajenos, asociándonos con nuestras obras penitenciales a su obra salvadora? Si así lo hiciéramos, rechazaríamos la gracia de la reconciliación con Dios.

Quiso Cristo concedernos el honor inmenso de participar en la obra de la redención nuestra y del mundo. Por obra del Espíritu Santo, nos comunicó su mismo espíritu penitencial y expiatorio. Por su gracia nos da el conocimiento de nuestros pecados y de la misericordia de Dios, el dolor por nuestras culpas y por las del mundo –«arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad» (Sal 118,136), y nos concede la capacidad espiritual de expiar por el pecado, y la gracia para cambiar nuestra vida según Dios.

En el Ritual de la penitencia elaborado después del Vaticano II se explican todos los actos que son necesarios para ejercitar la virtud de la penitencia en forma sacramental. Incluye entre ellos «la satisfacción» (satis facere) al final del sacramento. El sacerdote impone al penitente «una obra de penitencia que el fiel acepta para satisfacción por sus pecados y para enmienda de su vida» (n. 94).

* * *

La expiación es un acto de amor a Dios, y también de amor a la Iglesia, pues siempre nuestros pecados –también los más íntimos, que no tienen obra externa– dañan y debilitan la comunión de los santos. Y aunque cierto modo de penalidad le es inherente, alegra el corazón, pues, como digo, es un acto de amor a Dios y a la Iglesia, y también porque es un acto que nos hace pasar de la enfermedad a la salud, de la muerte a la vida, de la cautividad a la libertad propia de los hijos de Dios.

En este blog he tratado más ampliamente de la penitencia cristiana, y de los actos que la integran. Concretamente he recordado (365) la necesidad y el valor de la expiación por los pecados propios y ajenos; (366) los modos principales de la expiación cristiana; y (367) sobre la tríada penitencial oración-ayuno-limosna.

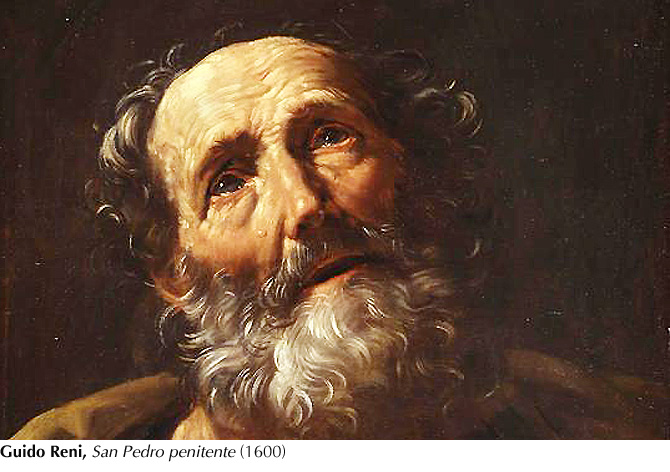

Destaco aquí ahora sólo tres puntos importantes. 1.-La expiación fundamental está en «soportar los sufrimientos» de cada día, los que la divina Providencia envíe o permita. 2.-Pero también es una gracia penitencial muy valiosa «hacer sacrificios» procurados. 3.-Y gran valor de expiación tiene «el dolor de corazón» por haber pecado: expía San Pedro sus negaciones de Cristo «llorando amargamente» (Lc 22,62).

* * *

«¿Quereis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros, en acto de reparación por los pecados con que es ofendido y por la conversión de los pecadores?» –«Sí, queremos». –«Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique por ellas» (4ª aparición).

Esas palabras de la santísima Virgen María, dichas hace cien años a tres niños de Fátima, hoy nos las sigue diciendo a nosotros, los cristianos.

¿Las recibiremos?

José María Iraburu, sacerdote

Post post.– La Virgen de Fátima quiere la conversión del pueblo cristiano sobre todo por «oración y sacrificios». De la oración, en especial del Rosario, trataré con el favor de Dios en otro artículo.

Publicar un comentario